NB: in fondo a questa sezione troverai alcune domande di salute da porti per comprendere meglio la tua ansia. Ti invito a prenderne visione.

La caratteristica essenziale dell’ansia e del disturbo di panico, è la presenza di attacchi di panico ricorrenti e inaspettati, seguiti dalla preoccupazione persistente di avere un altro attacco di panico, preoccupazione sulle possibili conseguenze del disturbo o un significativo cambiamento di comportamento correlato agli attacchi.

La caratteristica essenziale dell’ansia e del disturbo di panico, è la presenza di attacchi di panico ricorrenti e inaspettati, seguiti dalla preoccupazione persistente di avere un altro attacco di panico, preoccupazione sulle possibili conseguenze del disturbo o un significativo cambiamento di comportamento correlato agli attacchi.

Un attacco di panico inaspettato ha la caratteristica di non essere associato ad uno stimolo situazionale (cioè si manifesta “a ciel sereno”). Sono richiesti almeno due attacchi di panico inaspettati per la diagnosi, ma la maggior parte dei soggetti ne ha considerevolmente di più. La frequenza e la gravità degli attacchi di panico varia molto. Ad esempio, alcuni individui presentano attacchi moderatamente frequenti (per es., una volta a settimana), che si manifestano regolarmente per mesi. Altri riferiscono brevi serie di attacchi più frequenti intervallate da settimane o mesi senza attacchi o con attacchi meno frequenti (per es., due ogni mese) per molti anni.

L’età di esordio per il disturbo di panico varia considerevolmente, ma si colloca più tipicamente tra la tarda adolescenza e i 35 anni. Un esiguo numero di casi inizia nell’infanzia, e l’esordio dopo i 45 anni è insolito, sebbene possibile. Gli individui con disturbo di panico mostrano caratteristiche preoccupazioni o interpretazioni sulle implicazioni o le conseguenze degli attacchi di panico. Alcuni temono che gli attacchi indichino la presenza di una malattia non diagnosticata, pericolosa per la vita (per es., cardiopatia, epilessia). Nonostante i ripetuti esami medici e la rassicurazione, possono rimanere impauriti e convinti di avere una malattia pericolosa per la vita. Altri temono che gli attacchi di panico indichino che stanno “impazzendo” o perdendo il controllo o che sono emotivamente deboli.

Alcuni individui con attacchi di panico ricorrenti cambiano in modo significativo il loro comportamento (per es., interrompono un lavoro, evitano l’esercizio fisico) in risposta agli attacchi, ma negano il timore di avere un altro attacco o le preoccupazioni per le conseguenze dei loro attacchi di panico. La preoccupazione per il prossimo attacco o per le sue implicazioni sono spesso associate con lo sviluppo di condotte di evitamento. Oltre a preoccuparsi per gli attacchi di panicoe per le loro implicazioni, molti individui con disturbo di panico riferiscono anche sentimenti di ansia costanti o intermittenti non focalizzati su alcuna situazione o evento specifici. Altri diventano eccessivamente apprensivi per le conseguenze di attività ed esperienze di routine, particolarmente quelle relative alla salute o alla separazione dalle persone amate. Ad esempio, gli individui con disturbo di panico spesso anticipano esiti catastrofici da un sintomo fisico (per es., pensare che un mal di testa indichi un tumore cerebrale o una crisi ipertensiva). Negli individui nei quali il disturbo di panico è stato mal diagnosticato o non trattato, la convinzione di avere una malattia nascosta pericolosa per la vita può condurre ad un’ansia cronica debilitante e a eccessive visite presso i presidi ospedalieri. Questo andamento può essere distruttivo dal punto di vista emozionale e finanziario.

Alcuni individui con attacchi di panico ricorrenti cambiano in modo significativo il loro comportamento (per es., interrompono un lavoro, evitano l’esercizio fisico) in risposta agli attacchi, ma negano il timore di avere un altro attacco o le preoccupazioni per le conseguenze dei loro attacchi di panico. La preoccupazione per il prossimo attacco o per le sue implicazioni sono spesso associate con lo sviluppo di condotte di evitamento. Oltre a preoccuparsi per gli attacchi di panicoe per le loro implicazioni, molti individui con disturbo di panico riferiscono anche sentimenti di ansia costanti o intermittenti non focalizzati su alcuna situazione o evento specifici. Altri diventano eccessivamente apprensivi per le conseguenze di attività ed esperienze di routine, particolarmente quelle relative alla salute o alla separazione dalle persone amate. Ad esempio, gli individui con disturbo di panico spesso anticipano esiti catastrofici da un sintomo fisico (per es., pensare che un mal di testa indichi un tumore cerebrale o una crisi ipertensiva). Negli individui nei quali il disturbo di panico è stato mal diagnosticato o non trattato, la convinzione di avere una malattia nascosta pericolosa per la vita può condurre ad un’ansia cronica debilitante e a eccessive visite presso i presidi ospedalieri. Questo andamento può essere distruttivo dal punto di vista emozionale e finanziario.

In alcuni casi la perdita o la rottura di importanti relazioni interpersonali (per es., lasciare la casa per andare a vivere da soli, il divorzio) sono associate con l’esordio o l’esacerbazione di un disturbo di panico. La demoralizzazione è una conseguenza comune; molti individui si scoraggiano, si vergognano e diventano infelici per le difficoltà nel condurre la loro normale routine. Spesso attribuiscono questo problema alla mancanza di “forza” o di “carattere”. Questa demoralizzazione può generalizzarsi ad aree che vanno al di là dei problemi specifici legati al panico. Questi individui possono frequentemente assentarsi dal lavoro o dalla scuola per visite mediche e emergenze, che possono portare alla disoccupazione o a lasciare la scuola.

DSM-IV-TR Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 2002, Masson, Milano

Domande da porsi di fronte all’ansia per provocare un cambiamento di salute:

- Se l'ansia fosse un messaggio, cosa vorrebbe dirmi?

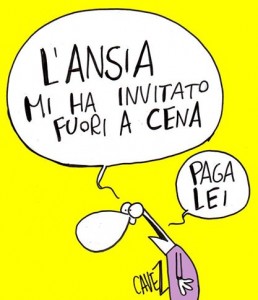

- Se visualizzo l'ansia, le do una personificazione, come mi appare? Enorme e ingombrante? Brutta, bella? E dove la posiziono? Di fronte a me, come ostacolo, o accanto a me, con una mano sulla spalla? Posso spostarla, si fa spostare?

- Come mai in questo momento, l'unica risposta adattativa che riesco a dare, a fronte delle risorse che ho, è l'ansia? Cosa non sta andando nelle mie relazioni, nella mia vita?

- Come mai l'ansia arriva a impormi di guardarmi, di pensare a me stesso/a? Cosa non sto vedendo di me, quali sono i miei lati d'ombra?

- Posso usare l'ansia come una spia dell'olio della macchina? Quando compare e la sento, mi do la libertà di fermarmi a capire cosa non va? Dedico tempo a me stesso/a?

- L'ansia non deriva da uno psicococco, non è come l'influenza. Viene per dirmi qualcosa. Ho fiducia nel fatto che, se l'ascolto e la uso come stimolo di cambiamento, essa scomparirà, perché non ha più ragione d'essere?

- Sono l'unico nel mio sistema familiare a portare l'ansia? E cosa voglio dire alla mia famiglia attraverso l'ansia?

Sono a disposizione per aiutarti a rispondere a queste e ad altre domande, per comprendere con te l’ansia e il suo significato, per farla tornare ad essere una delle tante emozioni che aiutano la nostra vita. Clicca qui per un appuntamento.