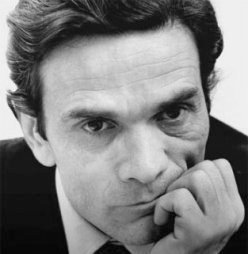

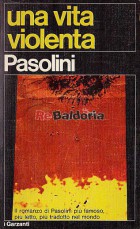

ho letto recentemente Una vita violenta, di Pier Paolo Pasolini, romanzo che arrivò finalista al Premio Strega, poi vinto, quell’anno, dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa.

L’autore, similmente a Verga con i Malavoglia, traccia una storia verista, in una periferia romana degli anni ’60, con le sue baracche, la sua miseria, la sua prostituzione, da cui i personaggi, tra cui il protagonista Tommaso, in primis, tentano di venire fuori, senza mai riuscirvi. E si rivela verista persino nello stile, fortemente influenzato dal dialetto romanesco dei personaggi, che coinvolge persino la voce narrante, con buona pace, in alcuni passaggi, per la correttezza dell’italiano, che abdica all’esigenza di veridicità di quanto narrato.

Pasolini riporta su carta una Roma che oggi definiremmo in buona parte scomparsa, ormai, ma anche una denuncia, drammaticamente attuale, dell’abbandono delle periferie da parte delle istituzioni, che si ricorda degli emarginati solo quando necessita di isolarli nella galera (emblematiche in tal senso le pagine dedicate al rastrellamento di Pietralata o alla repressione della rivolta al Forlanini).

Non c’è un personaggio buono e uno cattivo in questo romanzo, bensì una continua lotta tra i miserabili e la povertà, al punto che il lettore si ritrova a empatizzare con qualunque personaggio, a prescindere dalle sue azioni, anche le più aberranti.

Perché la povertà, e l’emarginazione, fanno paura a tutti.

La lettura di questo romanzo mi ha riportato alla mente l’insegnamento di Foucault sugli spazi estimi, che sono lontani, periferici, e non facilitanti, rispetto agli spazi comuni, centrali, utili alla crescita. Quegli spazi che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l’insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano, ci dice Foucault (1967).

Il bordello, come il manicomio, diventa lo spazio periferico che conferma la normalità degli “spazi sani”, centrali. Il bordello, come il manicomio, diventano il luogo della follia e della diversità, una follia e una diversità che servono a confermare l’unica follia possibile e socialmente accettata, che viene chiamata normalità. E la periferia diventa il luogo della diversità, a beneficio del centro, pieno di normalità.

Ed è proprio negli spazi estimi che ci porta Pasolini, ci immerge nel loro fetore, ci mette accanto Tommaso, e la sua combriccola (Lello, Carletto, il Cagone, il Zimmio, il Zucabbo, il Matto…), ci accompagna ad accattoni, prostitute e balordi. Ci insegna cosa erano le periferie, e cosa possono essere oggi.

Tommaso stesso, il giovane protagonista, vive un’adolescenza che oltrepassa i limiti della legalità e della decenza, non studia e non lavora, passa il tempo tra alcool, coltelli e liti, si vende ad omosessuali in cerca di compagnia, ruba macchine e rapina benzinai e prostitute. E, nonostante a un certo punto si adoperi per ribellarsi al sistema a cui appartiene, cercando un lavoro onesto e una vita tranquilla, si ritroverà sommerso dal sistema stesso, perché è un sistema che abbandona il diverso, la periferia, a beneficio di chi è fuori da quella periferia stessa.

Tommaso stesso, il giovane protagonista, vive un’adolescenza che oltrepassa i limiti della legalità e della decenza, non studia e non lavora, passa il tempo tra alcool, coltelli e liti, si vende ad omosessuali in cerca di compagnia, ruba macchine e rapina benzinai e prostitute. E, nonostante a un certo punto si adoperi per ribellarsi al sistema a cui appartiene, cercando un lavoro onesto e una vita tranquilla, si ritroverà sommerso dal sistema stesso, perché è un sistema che abbandona il diverso, la periferia, a beneficio di chi è fuori da quella periferia stessa.Si dice che sia uno dei libri più tradotti al mondo, e non so davvero come avranno riportato in altre lingue la veridicità del parlato di questo romanzo, gli intercalari, lo stesso dialetto romano. Tuttavia, resta una perla, perché riporta alla mente ciò che fu, la periferia romana, e la denuncia di ciò che resta ancora attuale l’esclusione, la periferizzazione del diverso.

Se l’articolo ti è piaciuto, regala un like ai miei romanzi:

1 thought on “Leggendo “Una vita violenta”, di Pasolini: gli spazi estimi di Foucault”